7月19日,李强总理宣布雅鲁藏布江下游水电工程正式开工,该项目建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。

图片来源:新华社

据了解,雅鲁藏布江下游水电工程装机容量达7000万至8100万千瓦,相当于3座三峡、5座白鹤滩,项目建设周期为10年。

雅鲁藏布江下游水电工程建设,将彻底激活西藏丰富的风光资源开发进程,将构建起世界级的“水风光储”多能互补一体化清洁能源基地。

在这一超级工程的背后,为储能行业提供了哪些发展机会?

西藏储能发展面临多重制约

西藏电网长期孤网运行,整体通过长链式交流通道相连,常规电源配置较少,新建电网周期长、费用高,电压源属性缺失引发的暂态电压稳定问题、长链式弱联网导致的功角稳定问题和惯量缺失带来的动态频率稳定问题交织。

构网型储能技术成为西藏应对电力系统“双高”趋势带来的电网安全稳定问题的优先考虑的解决方案。

这一技术的应用为西藏地区储能行业创造了发展条件。

根据国家电网数据显示,2024年西藏构网型技术应用快速发展,共建设构网型储能容量608MW/2522MWh。

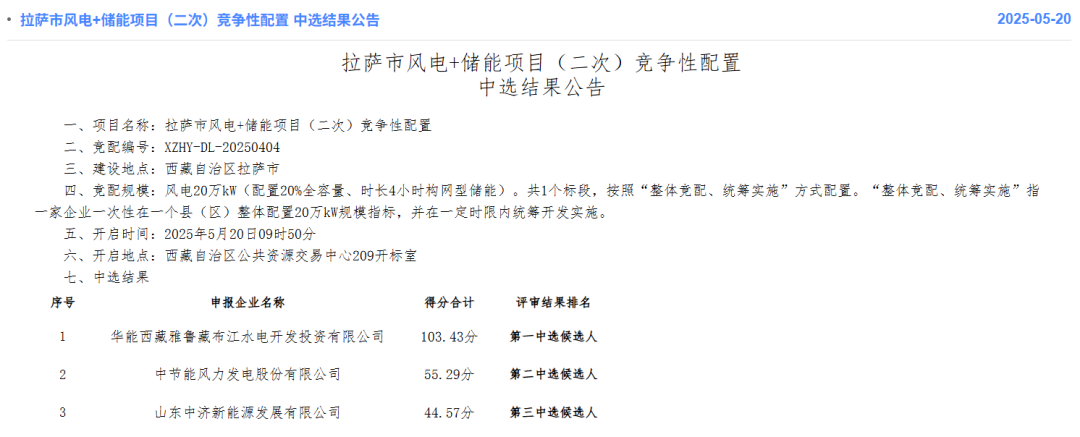

今年5月,在拉萨市风电+储能项目竞配中,“20%+4小时”的储能配置标准创下国内风电项目新高。这一超高标准既保障了西藏电网安全稳定运行,也为未来高比例新能源接入提供了技术样板。

然而,在西藏储能发展进程中,多重挑战制约着其可持续推进。

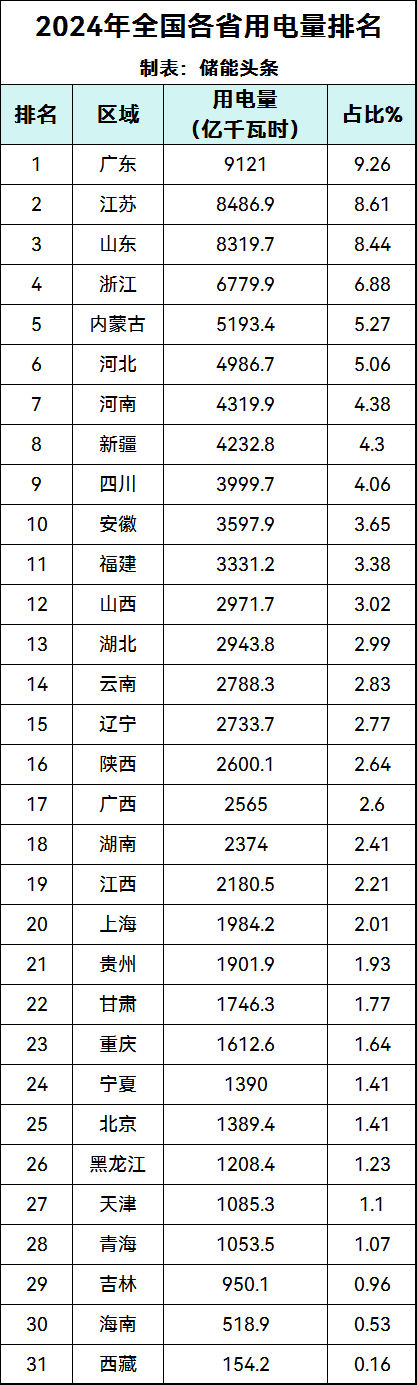

根据数据显示,2024年西藏自治区的常住人口数量为370万,相当于我国东部地区经济发达县1-2县的常住人口规模,而总用电量仅为154.17亿千瓦时,位居全国倒数第一。

且西藏地域辽阔,地形复杂,人口分布分散,电网建设难度大、成本高。部分偏远地区电网覆盖不足,电力输送能力有限,严重制约了储能项目的消纳和外送。

在外送通道方面,西藏目前仍主要依赖柴拉直流等少数外送通道,跨区输电能力不足总发电量的30%,这一短板直接导致部分时段弃光现象突出,大量清洁电能难以有效外送消纳。

技术与环境层面的挑战同样严峻。西藏高海拔、低温、强紫外线的极端自然环境,对储能设备的可靠性提出了极高要求,普通储能设备在此环境下极易出现性能衰减问题。以扎达县为例,其平均海拔超过3700米,稀薄的空气使得设备散热效率大幅降低,传统储能设备的冷却系统往往无法正常发挥作用。同时,西藏地处地震活跃带,地质活动频繁,储能设施不仅需要强化抗震设计,还需时刻防范泥石流、冻土融化等次生灾害的威胁。

西藏储能迎来发展新机遇

2022年,国家发展改革委、国家能源局等9部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》提出“十四五”期间,重点推进金沙江上游川藏段(西藏侧)、雅鲁藏布江下游等水风光基地综合开发。中长期依托西藏地区水电大规模开发,持续推进西藏主要流域水风光综合基地规划论证和统筹建设。

这一国家级规划部署,为雅鲁藏布江下游水电工程的推进提供了坚实的政策支撑。

储能头条认为,雅鲁藏布江下游水电工程的意义远不止于水力发电。随着工程推进及配套基础设施的逐步完善,这一超级工程正为西藏储能产业开辟前所未有的发展空间,成为清洁能源产业链升级的关键引擎。

为储能多元化应用创造了丰富场景

西藏坐拥得天独厚的日照与风力资源,但生态环境的脆弱性和电网结构的相对薄弱,一直是新能源大规模开发的瓶颈。大规模储能系统的部署,能有效平抑新能源发电的波动性,显著提升电网稳定性与新能源消纳能力。而雅鲁藏布江水电工程的推进,正持续催生旺盛的配套储能需求。水电本身调节能力强的特性,与储能系统形成“水储协同”优势,让能源的高效利用与灵活调度成为可能。

超级水电站的电力消纳以外部输送为主,同时兼顾西藏本地自用,这为储能技术的多元化应用创造了丰富场景。在电力外送通道中,储能系统可精准调节电力输出,大幅提高输电通道的利用率;在本地自用场景下,储能系统能为居民生活和企业生产提供稳定电力,精准匹配不同用户的用电需求。

规模储能技术的需求愈发迫切

工程的推进让大规模储能技术的需求愈发迫切,这种需求正倒逼储能技术加速创新突破,推动成本下降与性能提升。其中,抽水蓄能作为目前最成熟的大规模储能技术,展现出巨大潜力——在用电低谷时将多余电能转化为水的势能储存,用电高峰时释放发电。“水电+抽蓄”的组合更创造了惊人协同效应:常规水电可配套开发相当于自身装机规模1-1.5倍的新能源,而抽水蓄能技术能将这一数值提升至3-4倍,极大拓展了新能源开发的边界。

央企重磅投入将带动储能产业链上下游协同发展

在拉萨国资央企推进会上签约的3175亿元投资中,储能作为清洁能源产业链的核心环节被列为重点发展领域。西藏清洁能源的大规模开发,亟需储能技术提供坚实的支撑保障。央企的重磅投入将带动储能产业链上下游协同发展,从储能电池、逆变器到能量管理系统,相关企业都将迎来广阔市场机遇。而西藏特殊的高原环境,更让耐低温、抗辐射、长寿命的储能产品具备了独特竞争优势。

储能项目投资成本与运营风险有望降低

政策与资金的双重加持为储能产业注入强劲动力。随着超级水电站开工,西藏储能项目将获得更多政策倾斜与资金支持,政府有望出台财政补贴、税收优惠、电价优化等一系列措施,降低储能项目的投资成本与运营风险。

交通、能源等基础设施升级,为储能设备运输提供基础保障

基础设施的改善则为储能产业发展奠定坚实基础。水电站建设带动西藏交通、能源等基础设施升级,新建的帕隆藏布沿江公路终结了墨脱县“全国最后不通公路县”的历史,川藏铁路支线、墨脱通用机场等项目更使当地物流成本降低40%,为储能设备运输与产业链布局提供了强有力的基础设施保障。

雅鲁藏布江下游水电工程的推进,正让西藏储能产业迎来前所未有的黄金发展期。

我国企业早已先行布局

在国家大力推动清洁能源开发的时代浪潮下,西藏这片广袤大地凭借其得天独厚的自然资源,正释放出巨大的能源潜力。

据了解,西藏水力资源可开发量达1.8亿千瓦,光伏资源可开发量98亿千瓦,风能资源可开发量1.1亿千瓦,成为我国清洁能源发展的重要战略高地。

面对巨大的投资机遇,我国企业早已实现了现行布局。

今年5月,华能西藏公司在拉萨市风电+储能项目竞配中脱颖而出,以第一中选候选人身份锁定这一高原新能源标杆项目。该项目规划总装机容量20万千瓦,配套建设规模为20%全容量、时长4小时的构网型储能系统,总投资额超过15亿元。

华能西藏公司还为此专门制定了“高原定制化”开发方案,采用抗低温、抗强风、抗紫外线的高原专用风机设备。同时创新应用构网型储能技术,有效应对西藏电网薄弱环节。

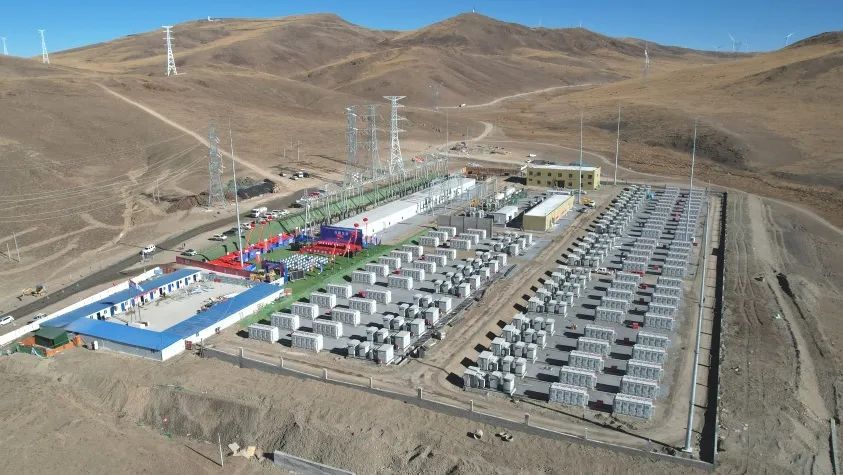

去年11月,由中国电建总承包的全球海拔最高独立构网型储能电站——西藏开投色尼区达嘎普独立构网型储能电站成功并网送电,该电站位于西藏自治区那曲镇达嘎普村,海拔4635~4648米,装机容量100兆瓦/400兆瓦时,由中国电建所属华东院总承包。该电站预计可为电网输送清洁电能46.72亿度,相当于节约标准煤186.88万吨,减少二氧化碳排放46.86万吨。

此外,在去年9月,浙能集团在西藏的首个新能源项目——嘉黎县仓康50兆瓦光伏储能项目顺利并网发电。该项目配置50兆瓦时集中式储能系统,预计年发电量约8000万千瓦时,每年可节约标煤2万吨,减排二氧化碳6.5万吨。

华为数字能源助力西藏开发投资集团有限公司,建成了全球首个高海拔、低气温、弱电网场景下的智能组串式构网型储能项目。作为华为构网型储能在西藏的首个落地项目,它不仅填补了极端环境下该技术应用的空白,更可为全球同类场景的能源开发与电力供应提供高价值解决方案。

西藏开投阿里改则项目 30MW 光伏+24MWh储能

2024年9月23日,西藏开发投资集团与华为数字能源共建的智慧能源西藏联合创新中心在西藏开投集团拉萨总部正式成立。联合创新中心的建立将依托西藏开投集团丰富的项目应用场景与华为数字能源在数字能源产品与解决方案上的优势,为相关技术提供实证和落地应用示范。

作为全球领先的新能源解决方案提供商,科华数能早已在西藏能源市场持续深耕多年。在大型光伏电站领域,科华数能可提供具备高效发电、稳定可靠、成本节约优势的光伏系统解决方案,根据不同地势地貌、环境条件灵活配置,实现系统全生命周期度电成本更优。在储能方面,科华数能以全面升级的构网型技术和液冷储能技术打造新能源发电侧储能解决方案,可适应高海拔地区的低压、低温等各种复杂环境挑战。多年来,在西藏措美、岗巴、昌都、阿里、萨嘎 、仲巴等地区,成功打造了众多经典的光储项目。同时,科华数能也在拉萨市设立了西藏办事处,为当地提供及时、专业的保障服务。

去年9月,特变电工湖南电气有限公司与西藏昌都新区开发建设管理委员会和大唐西藏能源开发有限公司签署了合作协议,成为继中国中车之后第二家入驻昌都大唐清洁能源基地的大唐战略级供应商,标志着物资集团选取的入园意向企业已实现入驻过半。

图片来源:中国水利电力物资集团有限公司

特变电工作为第二家入驻昌都清洁能源产业园的企业,将投资建设西藏昌都新能源电力设备制造基地,主要生产风电光伏用箱式变压器及高低压成套设备、预制舱式变电站、变电站综合保护系统、组合电器(GIS)等新能源相关产品,并预留线缆生产能力,将昌都产业园打造成为西藏高海拔、高寒特殊地域环境输变电产品的“智能制造基地、科技创新基地、运维检修基地、人才培养基地”,并实现“生产本地化、采购本地化、运维本地化”,起到技术引领、行业示范的作用。

写在最后

雅鲁藏布江下游水电工程的正式开工,为西藏储能产业打开了一扇通往广阔未来的大门。这一超级工程不仅激活了西藏丰富的风光资源开发,更构建起世界级 “水风光储” 多能互补一体化清洁能源基地的宏伟蓝图,为储能技术的多元化应用提供了前所未有的丰富场景。

随着雅鲁藏布江下游水电工程的推进,配套基础设施的不断完善,以及储能技术的持续创新升级,西藏储能产业必将克服重重困难,充分发挥其在电力消纳、外送保障、电网稳定等方面的重要作用。

未来,西藏不仅能将丰富的清洁能源资源优势转化为经济优势,更能凭借在极端环境下储能技术的独特积累,为全球高海拔、复杂环境地区的能源开发与储能应用提供可借鉴的 “西藏方案”,让清洁能源的光芒照亮高原,也为全球能源转型贡献西藏力量。

来源:储能头条

切换行业

切换行业

正在加载...

正在加载...